|

■ 安曇野は、ほんとに湖だったのか

『小太郎伝説』は、ロマンに富むとともに、先人の苦労を推し量る物語です。

それはそれとして、個人的に、『小太郎伝説』について、疑問を抱く点があります。

1.「犀川」は、小太郎親子によって切り開かれたのか

2.安曇野は、その昔、ほんとに湖の底だったのか

この二点です。

***** ***** ***** ***** *****

結論、先にありき、

地質学的/地球科学的にみて、この地方が湖だったことは考え難いようです。

日本列島,松本盆地の形成といった観点から、「湖だった」とは、立証が困難とされています。

ただし、この地方には意外な事実(?)がありますので、

後日、『信州は海だったのか』でアップロードを予定しています。

「犀川」の由来は、『小太郎伝説』にあるとおりでしょうね。

しかしながら、切り開いたのは小太郎親子ではなく、

自然の地殻変動によるものと河川による浸食活動によるものです。

犀川に沿う国道19号線を走ると、いたるところで、特異な地層を目にすることができます。

特に生坂村山清路周辺は、地層が垂直に近い状態になっている場所もあるほどです。

通常、地層は、長い年月をかけて水平に堆積して構成されています。

これが想像を絶する地殻のエネルギーによって、

相互にくっついたり、離れたり、ねじまげられたり・・・。

傾いたり、隆起したり、陥没したり・・・。

そうした影響に加えて、

低いところ低いところへと、脆弱なところ脆弱なところへと水(川)が流れ、

現在の犀川ができました。

こうやって結論付けてしまうと、『小太郎伝説』などどこかへいってしまいそうですが・・・。

***** ***** ***** ***** *****

♪♪ 槍で分かれた梓と高瀬、めぐりあうのが押野崎(おしのざき) ♪♪

『安曇節』の一節です。

幼少の頃、『小太郎伝説』とともに、「押野崎」の由来を聞きました。

湖を一望できる岬のように突き出た形をしていたから押野崎、というものでした。

明科町には、上押野(かみおしの),下押野(しもおしの)の地名が現存しています。

裏手の中山山地(なかやまさんち)を、通称、「押野山(おしのやま)」とも呼んでいます。

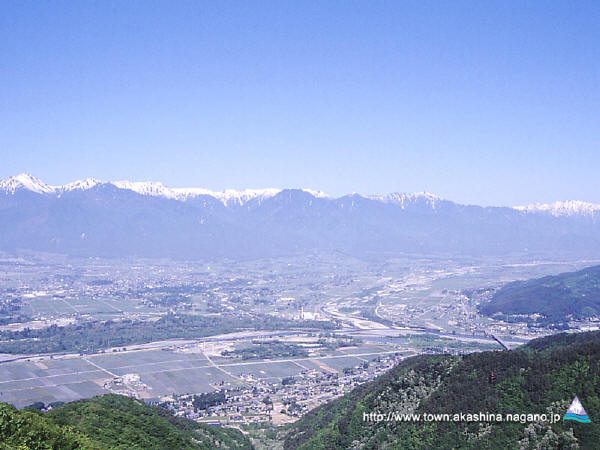

[ 明科町長峰山(ながみねやま)からの展望 《明科町ホームページより引用》

]

正面が北アルプス・安曇野。合流する河川が、右から、高瀬川,穂高川,梓川。

右下、犀川に架かる橋が犀川橋、その先が下押野・上押野、その右が押野山。

(※この写真の著作権は、明科町に帰属しており、使用にあたり許可をいただいております。)

『小太郎伝説』にあるように、仮に、生坂村山清路まで湖だったとすれば、

「押野山」は、確かに半島の突端のようでもあり、「押野崎」と言えたとも思います。

***** ***** ***** ***** *****

ふるさとの山に登り、悠久の歴史に満ちた安曇野を展望します。

伝説が語り継がれる地に生まれ、育ち、今後も生活していくであろう者としては、

ロマンや想像(妄想/瞑想)を、さらにさらに膨らませていきたいと思っております。

|