|

発破掘削方式を用いた「山岳道路トンネル」の標準的な施工順序を示します。

なお、下図では、運搬方式がタイヤ方式となっています。

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

|

|

トンネル工事の主な工程は、

1.トンネル掘削

2.トンネル覆工

3.トンネル付帯工

に分けることができます。 |

| |

|

|

トンネル掘削

(削岩・ずり出し) |

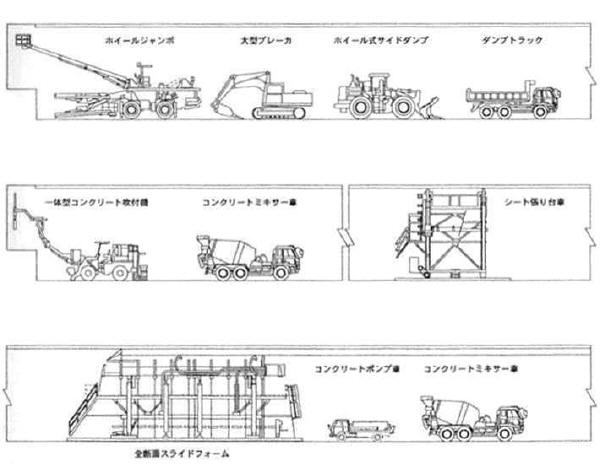

削岩作業(発破)とずり出し作業を行う工程です。

爆薬を仕掛ける孔をあける,その孔に爆薬を込めるなどの作業に、

ホイールジャンボを使用します。

作業員や機械類を安全な場所まで退避させて、発破をかけます。

発破によって破砕された”ずり”を、トンネルの外へ運び出します。

「ずり」を運搬車に積込むには、

主としてホイール式サイドダンプ(ショベルカー)が使用されます。

「ずり」を運搬するには、タイヤ方式の場合はダンプトラックが使用されます。

また、削岩・ずり出しの補助的な役割を担うために、

大型ブレーカなども使用されます。 |

|

|

|

|

トンネル掘削

(支保工) |

支保作業を行う工程です。

掘った岩盤面にコンクリートを吹付けます。

吹付自体を行うには、吹付機を用います。

コンクリートはミキサー車で運搬してきます。

図では表示されていませんが、

吹付作業の他に、ロックボルト作業があります。

ロックボルトを岩盤に打ち込む作業には、

ホイールジャンボを使用します。

また、地質の不良な箇所には鋼製支保工を設置します。

鋼製支保工設置作業にも、ホイールジャンボが使用されます。 |

|

|

|

|

トンネル覆工 |

防水工とコンクリートの打込みを行う工程です。

地中から浸み出す地下水などがトンネル内部に漏れてこないように、

塩ビシートなどを取り付ける作業です。

専用の台車(移動足場)を使用します。

コンクリートの打込み作業には、

トンネル用の型枠(かたわく)を使用します。

この型枠を、「セントル」と呼んでいます。

一般的には、長さ(1区間)が10.5mのセントルが使用されます。

トンネル内部の全体(1区間分)を ⇒ 全断面

移動しながら ⇒ スライド(スライディング)

コンクリートを打ち込むための型枠 ⇒ フォーム

ということで、全断面スライドフォームということです。

上図ではそうなっていますが、通常は単にセントルと呼んでいます。 |

|

|

|

|

トンネル付帯工 |

付帯工には、いろいろな作業があります。

・

トンネルの入口部分(坑門と呼びます)を作る作業。

・ トンネル内部を通行できるように舗装する作業。

・ 排水用の側溝などの作業。

・

坑内照明や非常用の防災設備、

排気ガスなどを換気する換気設備などの作業。

こうした様々な作業が伴います。 |

|

|

|

|

工事に使用する

機械類 |

トンネル工事に使用する機械類 のページへ |

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

|